장구의 정의와 역사

장구는 한국 전통음악을 대표하는 타악기로, 모래시계형 울림통과 양쪽에 가죽을 씌운 구조를 갖습니다. 고구려 벽화에서 확인되며, 고려시대에는 당악기로 분류되었다가 조선시대 이후 독자적 형태로 발전했습니다. 정악, 민속악, 무속 등 다양한 음악에서 핵심적인 역할을 하며, 한국인의 정서와 일상에 깊숙이 스며든 악기입니다.

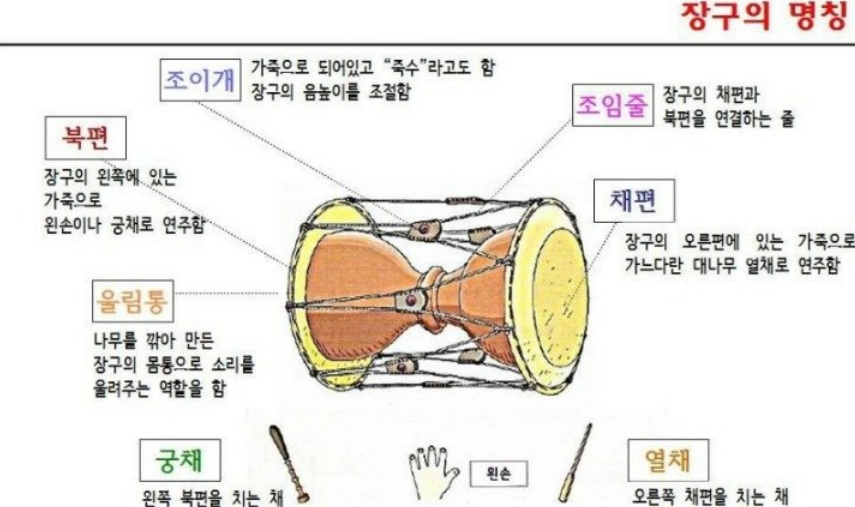

구조와 음색의 특징

장구는 가운데가 잘록한 나무 울림통, 양쪽의 북편(소가죽)과 채편(말가죽), 그리고 조임줄로 구성됩니다. 북편은 낮고 깊은 음, 채편은 맑고 밝은 음을 냅니다. 조임줄(숙바)은 음색을 조절하는 중요한 역할을 하며, 이 구조 덕분에 장구는 하나의 악기로도 다양한 음색과 리듬을 표현할 수 있습니다.

연주법과 장단 표현

장구는 보통 오른손에 열채, 왼손에 손바닥이나 궁굴채를 사용해 연주합니다. '덩', '쿵', '덕', '더러러러' 등의 다양한 주법으로 장단을 구성하며, 정악, 판소리, 산조, 풍물 등 거의 모든 국악 장르에서 사용됩니다. 연주자는 손과 채의 움직임으로 미묘한 감정과 음악의 흐름을 섬세하게 표현합니다.

예술성과 문화적 의미

장구는 장단의 중심으로, 한국 음악의 미학과 정체성을 담고 있는 상징적인 악기입니다. 단순한 반주를 넘어 감정 전달과 창의적 해석이 필요한 고도의 예술행위이며, 축제와 의례, 공동체 놀이에서도 중요한 역할을 해왔습니다. 이는 장구가 한국인의 문화와 삶을 함께해온 악기임을 보여줍니다.

현대적 활용과 교육적 가치

장구는 전통 공연뿐 아니라 퓨전음악, 무용, 교육 프로그램 등에서도 활발히 사용되고 있습니다. 고고장구 같은 퍼포먼스 중심 장르도 등장했으며, 신체운동과 창의력 향상에도 효과적입니다. 전통을 계승하면서도 현대 사회에서 새로운 가치를 창출하는 장구는 문화유산 이상의 존재로 자리잡고 있습니다.

'이야기 > 악기' 카테고리의 다른 글

| 한국 전통음악의 깊이를 울리는 금속 타악기, 징(鉦) 알아보기 (5) | 2025.07.06 |

|---|---|

| 공동체 에너지의 상징, 북 알아보기 (2) | 2025.07.05 |

| 가장 작은 관악기, 피리 알아보기 (2) | 2025.07.03 |

| 국악의 가장 높은 음을 품은 관악기, 소금 알아보기 (1) | 2025.07.03 |

| 해금, 팔음구비의 예술, 모든 재료를 품은 한국 전통 현악기 (2) | 2025.07.02 |