감성을 표현하는 소리, 농현과 요성

국악은 들을수록, 알수록 깊은 매력을 지닌 음악입니다. 전통음악 속 감성과 감정을 표현하는 소리인 농현(弄絃)과 요성(搖聲)에 대해 알아보겠습니다. 국립국악원 이재옥 학예연구사의 해설을 바탕으로, 깊은 울림의 세계로 들어가 볼게요.

농현과 요성이란?

겨울바람에 떨리는 어린 매화잎처럼, 줄 위에서 손끝으로 만들어지는 떨림, 바로 이것이 농현입니다. 가야금이나 거문고처럼 줄이 있는 악기에서 사용되며, 같은 개념이 관악기나 성악에서는 ‘요성’이라는 용어로 불립니다. 줄을 튕기고 흔들어 기교를 더한 음은 울림통을 통해 감미롭게 퍼져나가며, 듣는 이의 마음을 울립니다.

바이브레이션과 같은 건가요?

맞습니다. 쉽게 말하면 농현과 요성은 국악에서의 바이브레이션이라 할 수 있습니다. 익숙한 예로, 어르신들께서 시조를 부르실 때 들을 수 있는 정겨운 떨림이 바로 그것입니다. 예를 들어 ‘청산(靑山)’이라는 단어를 한 음 한 음 멋스럽게 흔들며 표현하는 것에는, 각자의 감정과 색깔이 담겨 있습니다. 이러한 요성은 단순한 장식이 아니라, 자기 감정을 음악으로 드러내는 방식입니다.

마음 가는 대로 소리를 떨면 되는 건가요?

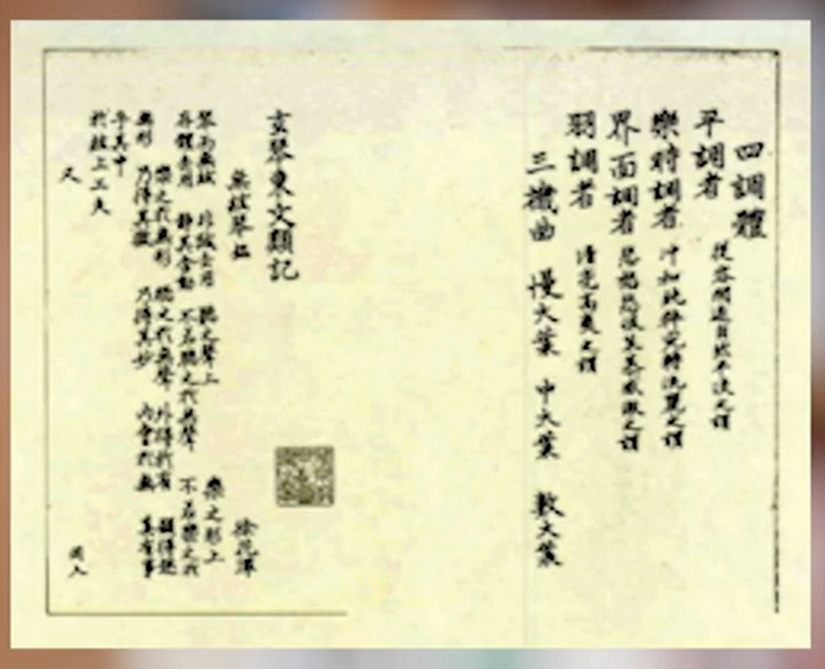

그렇지만 아무렇게나 떨면 안됩니다. 우리 선조들은 음을 질서 없이 내는 것을 경계했습니다. 1620년에 이득윤이 지은 거문고 악보 『현금동문유기』에는 소리의 시작과 끝을 이렇게 정리하고 있습니다.

“처음은 부드럽고 느리게 시작하고, 끝은 빠르게 사라지듯 마무리해야 하며, 그 모습은 마치 범나비가 나는 형상과 같다.”

이처럼 농현은 섬세하고 조화로운 흐름 속에서 완성되는 것입니다.

농현과 요성에도 기법이 있나요?

물론입니다. 단순히 음을 떨기만 하는 것이 아니라, 아래로 끌어내리는 퇴성, 위로 밀어올리는 추성과 같은 다양한 표현 기법이 존재합니다. 농현과 요성은 정해진 답이 없는 자유로운 감성의 표현이지만, 동시에 세심한 절제와 훈련이 필요한 기술입니다. 마음을 담아 표현하되, 예술적인 품격을 지켜야 하는 것이죠.

농현과 요성은 국악의 감성을 풍성하게 만드는 중요한 요소입니다. 한 음, 한 떨림 속에 담긴 전통과 감정을 귀 기울여 들어보세요. 그 속에는 우리 음악의 깊이와 사람의 마음이 고스란히 담겨 있습니다.

출처: 국립국악원

'이야기 > 역사' 카테고리의 다른 글

| 신라의 예술혼이 깃든 무대, 산대(山臺) (0) | 2025.08.22 |

|---|---|

| 『악학궤범』 – 조선 전통음악의 살아있는 교과서 (3) | 2025.08.02 |

| 궁중음악으로 다시 태어난 민요, 종묘제례악 속 고려가요의 흔적 (4) | 2025.07.19 |

| 소리뿐만 아니라 위치도 중요하다, 국악 악현배치 해석하기 (2) | 2025.07.18 |

| 거문고의 유래와 전승 (6) | 2025.06.30 |